虎扑体育网

搜我想看

搜我想看打开APP

中国影史导演盘点(民国篇六——蔡楚生)

随缘我更新了,哈哈。上期说完了孙瑜,那么这一期来聊一下民国左翼第一导蔡楚生。为什么说他是民国第一导,因为他有几个第一,首先他是第一个在国际上拿奖的中国导演,虽然奖不大,但这个确实是很难得,其次他在兼顾艺术表达的同时,商业上的成绩非常棒,其他导演艺术水准高,可没他这种市场表现,再加上他后来当了中国电影局的领导,所以我愿意把他称作左翼第一导,当然这并不是说他水平就是第一高,这是两个概念。

蔡楚生是潮汕人,所以《阮玲玉》里面梁家辉用粤语念对白其实不算是完全契合他本人的出身,他的出身一般,十二岁就开始在杂货店当学徒,业余时间写文章和作画,他最早在他的潮汕老乡陈天导演手底下打杂,做个临时演员、场记、剧务、置景等很多工作,之后他跟随着明星公司非常著名的导演郑正秋拍了《碎琴楼》、《桃花湖》、《红泪影》等好几部电影,可以说郑正秋就是他真正的电影入门师傅,其实从他后来的电影也能感觉得到,郑正秋传统苦情教化式的文明戏情节剧的拍法对蔡的影响。豆瓣有个评论把这种风格称为“影戏现实主义”我非常同意。

当然蔡楚生进入电影圈的时代已经跟郑正秋完全不同了,30年代初左翼电影运动已经开始影响电影界,救亡图强成了电影重要母题,蔡楚生最开始的两部电影《粉红色的梦》、《南国之春》均因为社会批判不够强烈,专注于文艺青年个人情感和思想问题而受到左翼评论界的口诛笔伐,比如聂耳对《粉红色的梦》的评价就两个字“下流”,大家可以用剧照看这电影到底下不下流。

《都会的早晨》是蔡楚生的第一个转变,阶层问题成为了电影表达最主要的中心主题,穷人完全的正面塑造和富人的丑恶成了电影左翼化非常重的标签,电影中出身不同造成兄弟间成长的异化这种相当离奇狗血的设定完全就是模仿郑正秋的《姊妹花》,但相比郑正秋对所谓上流阶层还抱有幻想,渴望他们良心发现来拯救穷人的传统伦理价值观,蔡楚生其实已经抛弃了这些,袁丛美演的富家儿子形象是个彻头彻尾的反派,面目可憎,价值观比起他老师,蔡显然已经跨过传统文明戏那一步了。《都会的早晨》上映后很受好评,叫好叫座,连映了18天,创造了一个不小的票房奇迹。

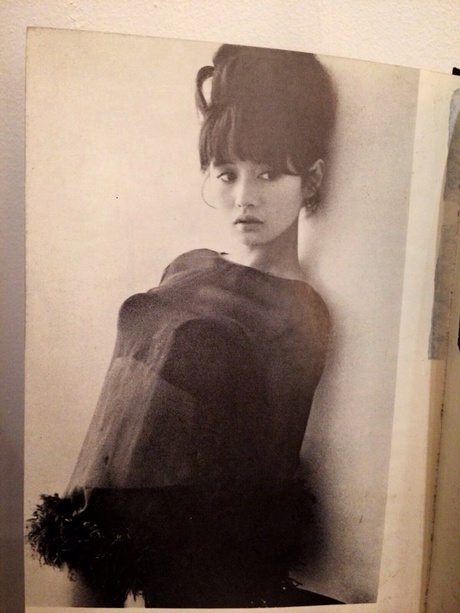

当然更大的成功还在后面,后一年上映的《渔光曲》连映了84天成为了民国影史一个超级爆款,打破了郑正秋《姊妹花》连映60天的纪录,这部开始蔡楚生真正打败了师傅,也真正接过了师傅的衣钵。

《渔光曲》的影像风格非常像十几二十年后的意大利新现实主义,大量脱离摄影棚的户外实景,那个时代他已经可以把湖面拍的波光粼粼,富有质感。对底层的同情简直是所有地区共 产 党 的创作共识,虽然是默片,但渔光曲几次插入对电影整体氛围的烘托效果拔群,特别是最后结尾电影在哀怨的渔光曲歌声中结束,煽情煽得观众不哭都难,去星光看渔光曲掉眼泪成了那个时候上海市民的时尚。渔光曲在莫斯科电影节拿的荣誉奖也是中国电影在国际电影节上获得的第一个奖项。

《渔光曲》之后蔡楚生拍出了我个人最喜欢的一部作品那就是《新女性》,这也是阮玲玉的遗作。《新女性》故事脱胎于同样在三十年代自杀的女明星艾霞,但因为电影最后的结局又指向了阮玲玉身后的秘密,可以说电影展示地就是民国社会下知识女性可能必然要接受的命运,一种无解的悲剧,电影的深刻性我个人观感在民国左翼电影里面这个就是第一,韦明最后在病床上喊出的“我要活”简直不能再牛逼了,(当然阮玲玉演的也好,阮玲玉的事情留到讲吴永刚的时候再说),一定程度上《新女性》的伟大被忽略,我们拔高了《一江春水向东流》而忽略了这部作品,殊为遗憾。

《新女性》之后蔡楚生进入了儿童题材的创作,拍摄了《迷途的羔羊》已经《联华交响曲》中的一个短篇《小五义》,都是底层视角,讲的都是流浪儿童,《迷途的羔羊》更灰暗,《小五义》更热血,他在联华拍的最后一部电影是《王老五》,主演不可说,就不多谈了,《新女性》之后的几个作品其实暴露蔡楚生创作一些瓶颈,视角过于单一,主题不深刻,影像整体缺乏创造力等很多毛病,够左但不够好。

抗战爆发,跟大多数左翼电影人,蔡楚生离开了上海,但他没有去武汉和重庆,而是去了香港,这应该跟他广东人身份有关系,所以他就在香港拍了几个比较重要的左翼电影,代表作是《孤岛天堂》,一个谍战题材的类型片,讲的是爱国青年跟汉奸特务斗争的故事,抗战期间拍抗战片其实在当时也不是啥新鲜玩意。现存电影胶片质量非常糟糕,而且现有成片剪辑顺序都是错的,就很让人无语了,整体亮点不多。之后他又拍了《前程万里》,也是抗战故事,是一个类似香港抗战生活浮世绘般的作品,一定程度上这个片子已经有了些《一江春水向东流》的雏形,是一部被低估的作品。加上50年蔡楚生南下指导王为一拍的《珠江泪》,蔡楚生在粤语电影进步运动中起到的作用也是不可估量的。

香港沦陷后,蔡楚生历经艰辛逃难到了桂林,目睹很多日军的暴行,这段逃难过程其实也被他后来用在了《一江春水向东流》的创作中,抗战胜利后,他回到了上海,却染上了肺病,他几乎是在病床上完成了《一江春水向东流》(现场指导拍摄工作均由他的助手郑君里完成)。

《一江春水向东流》可以说是我之前所说的“影戏现实主义”的巅峰,他用一个传统陈世美的故事跟中国战后现实生活相结合,通过大量对比、象征、衬托的手段来展示一个沉痛又无奈的社会现实,张忠良的转变令人痛心又无比真实,他是千万热血青年在那个环境下的真实写照。这个片子把平行蒙太奇玩到了极限,同样都是在窗外赏月,重庆和上海反映的心境就截然不同。结尾高潮戏素芬在宾客中犹如困兽般被包裹在中心的场面调度极富冲击力和象征意味。

电影另一个突出的优点就是电影突出的史诗性,电影从战前一直讲到了战后,跨度十多年,导演有意识地通过年代和时局的变化来挖掘主角思想转变背后的原因,虽然整体史诗性非常稚嫩(同时代的<<八千里路云和月>也有相同的问题),但能有这样的格局已经是非常难得,这个片子对其他电影的影响,也才有了石挥那部平民史诗杰作《我这一辈子》。

《一江春水向东流》缺点其实也不少,情节剧的大框架还是限制了导演的艺术表达,戏剧化的编排很好看,但目的性太强了,这其实也是很多左翼电影的毛病,为了主题表达,其实不太讲合理性的,而且相比起同时代的《小城之春》,蔡楚生视听上的短板还是比较明显的,而且现有版本是解放后的重剪版,删掉了不少情节和段落,导致现有版本在第二部分剪辑上显得很零碎,很多情节不连贯,所以我们现在看的版本其实已经是官方删节版了,真正的原版恐怕已经不可能重见天日了。

《一江春水向东流》获得了极大的商业成功,在上海连映了三个月,四部票房大卖的片子蔡一人独占三席,可见他多么了解中国普通观众的观看心理。

解放后,蔡楚生进入了电影局领导岗位,只拍了一部电影《南海潮(上)》,在筹备下的时候,文 革 爆发,不久蔡楚生就去世了,终年62岁。

蔡楚生是一个相当优秀的现实主义创作者,也擅于把左翼那一套创作法则和中国传统家庭伦理故事相结合,这是他能够受到官方、评论者以及观众几重好评的原因。他的作品我并没有全部都看,就我看过的作品中个人排了个序:

1、《新女性》,出色的批判现实主义佳作,一曲女性独立悲歌;

2、《一江春水向东流》,战后史诗,民国电影最棒的人物弧光塑造;

3、《渔光曲》,电影歌曲烘托氛围和主题的典范;

4、《前程万里》,被低估的抗战佳作;

5、《迷途的羔羊》,流浪儿童电影,强烈的现实主义情绪和表达;

6、《小五义》,结尾大场面拍的热血澎湃;

7、《孤岛天堂》,非常不成熟的类型片,但能有这样的尝试,值得鼓励吧;

8、《粉红色的梦》,父子流浪段落还是不错,其他段落非常无聊。

下一期说一下吴永刚和他的《神女》,当然他可不只《神女》这一个电影,他还有其他被低估的牛逼作品

发布于福建阅读 11301

全部回复

彭小母

· 北京我的《渔光曲》画质太差了,我实在是看不下去,连人都看不清楚。还有《新女性》。蔡楚生我就看过《一江春水向东流》,完美。

亮了(2)

查看回复(2)

回复

巴士JR

· 辽宁彭小母:我的《渔光曲》画质太差了,我实在是看不下去,连人都看不清楚。还有《新女性》。蔡楚生我就看过《一江春水向东流》,完美。收起

1905网有啊。画质应该够你看的。他的作品一部没看过呢。不怎么想看。你给一江春水向东流的评价这么高呀。时长劝退。是不是也是左翼思想+苦情戏码的路子?

亮了(0)

查看回复(2)

回复