虎扑体育网

搜我想看

搜我想看细读《楚辞》了解屈原的人格与理想

屈原是中国历史上最有名的爱国忠君的浪漫诗人,其人生以悲剧告终,这使他的文学作品让后人受到极其强烈的文学感染与熏陶。

中国古代素有“诗言志”的传统,屈原同样用他的文学作品来表达他对人生及其他问题的志向,这决定了其作品中具有丰富的内涵,我们可以根据这些作品的语句了解屈原关于人生和政治的理想和追求,总体上说,屈原追求的是高尚人格与杰出才能,这就是他的人生理想,这样的人生理想又与政治理想紧密相关,是政治理想的坚实基础。

但他的人生理想与政治理想在现实中遭到打击,得不到实现,由此引起他的无限感慨与深沉思考。这些感慨与思考就充分体现在他的作品中。

因此,我们在阅读屈原的作品时,不仅要感受其中的艺术性,更要重视其中的深刻思想内涵。这样,我们才能深刻理解屈原其人,才能真正理解屈原文学作品的文化价值。

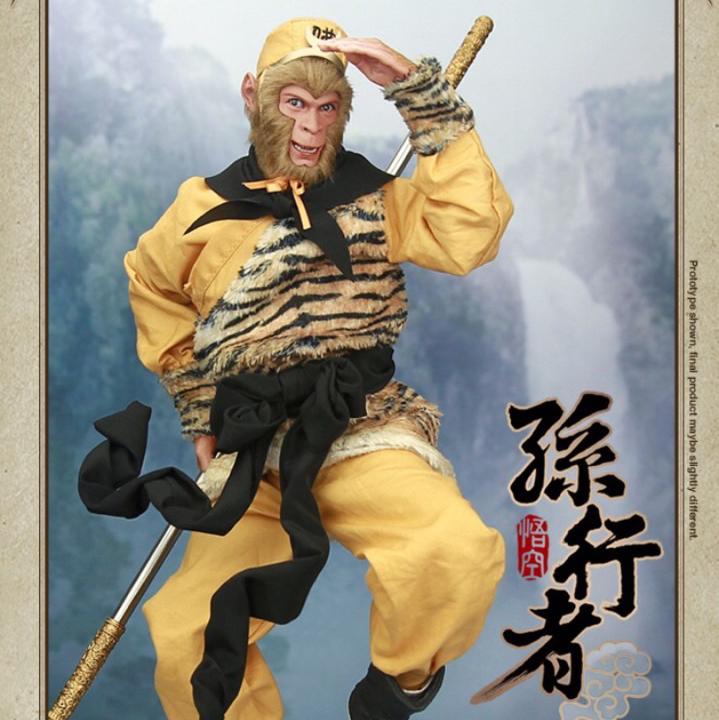

屈原像

1、人生的理想

屈原对于人生有严格而崇高的追求,这就是“内美”与“修能”的统一。

“内美”就是内在的美德,“修能”就是突出的能力,二者缺一不可,由此构成完整的理想人格。

《离骚》中说:

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

可知屈原不仅有此要求,而且相信自己已具备了这种高尚人格。

他又说:

这样的人格不是与生俱来的,不是少数人专有的,而是人人都可通过努力而达到的:

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

这里的兰、蕙、留夷、揭车、杜衡、芳芷、木兰、秋菊都是香草之名,用来比喻人的美好品德,而滋、树、畦、杂、饮、餐等动词,则说明这些美好品德不是天生的,而是在后天的人生中不断地、多方面地加以修养和磨练出来的,而且是每天都要培养,如同日常饮食一样:朝饮和夕餐,一日不停地从优秀文化中吸取丰富营养,培养自己的高尚品德。

如此的努力和追求一生不止,所以要在幼时就立下与众不同的远大志向,至老而不衰,如《橘颂》中说:

嗟尔幼志,有以异兮,

《涉江》中说:

余幼好此奇服兮,年既老而不衰。

如此努力与追求,才能保证高尚美德的根深叶茂,牢固不破,即《橘颂》所说的“深固难徙”、“独立不迁”。

以这样的人格面对人生人世,不管世道如何变化,都要坚定地坚持而不改:

苏世独立,横而不流兮。”(《橘颂》)

这样的人格与人生态度,屈原相信是无比的伟大:

秉德无私,参天地兮。”(《橘颂》)

就算遭到打击误解而不得不受冤屈,又有何伤:

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。

屈原的作品属于《楚辞》

屈原的主要作品为《离骚》,

2、政治的理想

屈原对于高尚人格的坚定不移的追求与认真不苟的实践,是其政治思想的基础,只有理解屈原对人、人生、人格的这种信念,才能理解他的政治思想。

屈原追求人的高尚美德,不是单纯为了修养个人的心性,做个人人称道的君子,而是要以此为基础,实践自己的政治理想:

精色内白,类任道兮”(《橘颂》)。

“道”就是他的政治理想,内在的美德与优异的才能,是保证“任道”的基础,否则空有“任道”之志也无济于事。

屈原生活的时代,诸侯纷争不已,战乱频仍,掌握国家权力的政治家们只想凭着个人的能力或手段在这样的竞争中取胜,屈原则要从德与能两方面要求自己,这就是他的政治理想的人格基础。

因为他看到不少政治人物有能无德,不仅不能为国为民谋福,反而造成了必须要由国家和民众来承受后果的祸害,所以他要强调政治家的德与能,甚至对个人品德的重视超过对能力的重视。

中国古代的政治思想,从根本上说就是由臣子协助君主实现于国于民有利有益的政治。屈原的政治理想也不例外:

乘骐骥以驰骋兮,来吾导夫先路。

君主的事业,必须依靠德才兼备的人才,放手使用他们,让他们尽量发挥德与才,驰骋于治国治民的政治舞台。这种人才的责任就在于为君主“导夫先路”,引导君主实行贤明政治,让国家与民众得到福祉而非灾祸,用今天的话说,就是要给人民带来幸福与安全。

出于这样的政治理想,屈原想像中的政治理想是古代先圣先王如尧、舜、禹时期的政治局面:

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。

纯粹的政治,是指最理想的政治,既有明智的君主,又有贤能的大臣,上下信任,齐心协力,共同治理国家,得到人民的拥护与爱戴。在这样的政治中,“众芳”(众多贤才)受到信任与重用,是重要因素,明智君主信任并重用众芳,则是决定性因素。

屈原所以追求个人的德才兼备,就是要成为这种可为明君任用的“众芳”之一,更希望所有的大臣都是如此,这才可以说是“众芳”,若只是个别人为“芳”,就谈不上“众芳”。

在明君的领导下,再加上“众芳”,才能形成理想的政治环境,充分发挥君臣的积极性与能动性,造成理想的政治局面。

由此看来,屈原提出的内美修能兼备,就不是只要求于自己的,而是一种普遍的政治理念,希望所有从事政治的人都要如此。

屈原相信,只有如此的政治,才是政治的正道,反之则非正道:

彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路。何桀纣之猩披兮,夫唯捷径以窘步。

尧、舜是高明的君主,他们实行的政治是光明正大的,这是因为他们“遵道而得路”,即符合正道。

桀、纣这样的君主则相反,想走捷径,就象《老子》所批评的“大道孔夷而好小径”一样,不能遵从正道,只会导致“窘步”的结局。

历史的镜子,使屈原懂得国家政治的最高权力掌握在君主手上,君主个人的品德与能力决定了他能实行怎样的政治,其他人都是从属于君主的,为君主服务的,为君主所用的。

在这个意义上,君主的政治是否选择正道就是关键中的关键,所以屈原希望后世君主都能以尧、舜为榜样,而不要步桀、纣的后尘。

由此看来,屈原所说的“精色内白,类任道兮”和“来吾导夫先路”,就是想凭借自己的德与才,引导君主政治的“遵道而得路”而使之不误入歧途邪径。

这就是屈原设想的理想政治的基本条件:

从君主到群臣,都要首先具备美好的个人品德,然后再加上相应的能力。

在这个意义上,品德的重要性是大于能力的。这样的逻辑与观念,正好可以帮助我们理解中国古代政治思想中为什么那么重视提倡人们成为君子而要防止小人。

宋本《楚辞集传》

宋本《楚辞集注》

朱熹《楚辞集注》

全部回复

评论区开荒,我辈义不容辞

来抢第一个沙发!