虎扑体育网

搜我想看

搜我想看打开APP

这些回复亮了

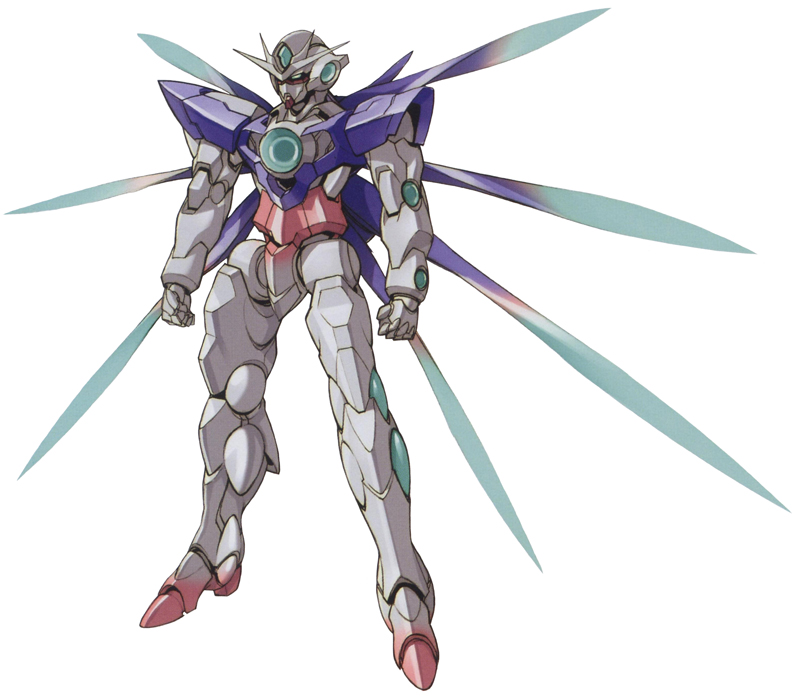

GNTe0000

冷知识, 纹身的历史根源基本在于和部落标记以及刑罚刺字 前者逐渐演化成了黑社会帮派的区分标记。 可以说纹身离不开封建遗留和犯罪风险。 你纹没人反对,但是一般人没人觉得那是好东西。

搜我想看

搜我想看

GNTe0000

冷知识, 纹身的历史根源基本在于和部落标记以及刑罚刺字 前者逐渐演化成了黑社会帮派的区分标记。 可以说纹身离不开封建遗留和犯罪风险。 你纹没人反对,但是一般人没人觉得那是好东西。

窃i格瓦斯

· 湖南有纹身不能当兵不能进体制,其他的我就不说了