虎扑体育网

搜我想看

搜我想看“抗联从此过,子孙不断头。”

转帖:

“抗联从此过,子孙不断头。”

这句话每每看到,我都不禁胸中一酸,眼眶湿润。

我们常讲,“革命先辈抛头颅洒热血”。

话说虽轻巧,可你真正面对抛掉的头颅时,任何人都会感受到历史的沉重和由衷的敬畏。

那我们就来看看这些真正的“抛头颅”——

而东北十四年抗战的历史,真的是一段殉国的英雄们抛却了头颅,一颗颗头颅,一尊尊无头将军,以粉身碎骨为代价换取国土完整的历史。

1931年9月18日,日本帝国主义侵占东北,东北军主力放弃了有组织的抵抗,而有血性的东北各阶层群众和东北军、警察部队的部分官兵,纷纷组成义勇军、救国军、自卫军、大刀会、红枪会等抗日武装,统称为东北抗日义勇军,拿起简陋的武器与敌抗争。

因日军围剿和组织、装备上的巨大差距,各地的抗日义勇军受到重大损失。

1931年,中共满洲省委开始组织抗日游击队与日军作战,将东北抗日义勇军余部和游击队整合,打出了大名鼎鼎的“东北抗日联军”旗帜。

残酷的东北抗战期间,日军常以割下抵抗者的头颅炫耀战功,殉国的英烈们多是留下了失去首级的躯体。

1940年2月22日,中国传统佳节元宵夜,东北抗联第一军军长杨靖宇,战死于吉林蒙江三道河子;

1942年2月12日,中国传统佳节除夕夜,东北抗联第三军军长赵尚志,战死于黑龙江鹤岗梧桐河。

元宵夜,除夕夜,在中国象征团圆和安宁的佳节,东北抗联的“南杨北赵”双双战死,被日军砍去头颅。

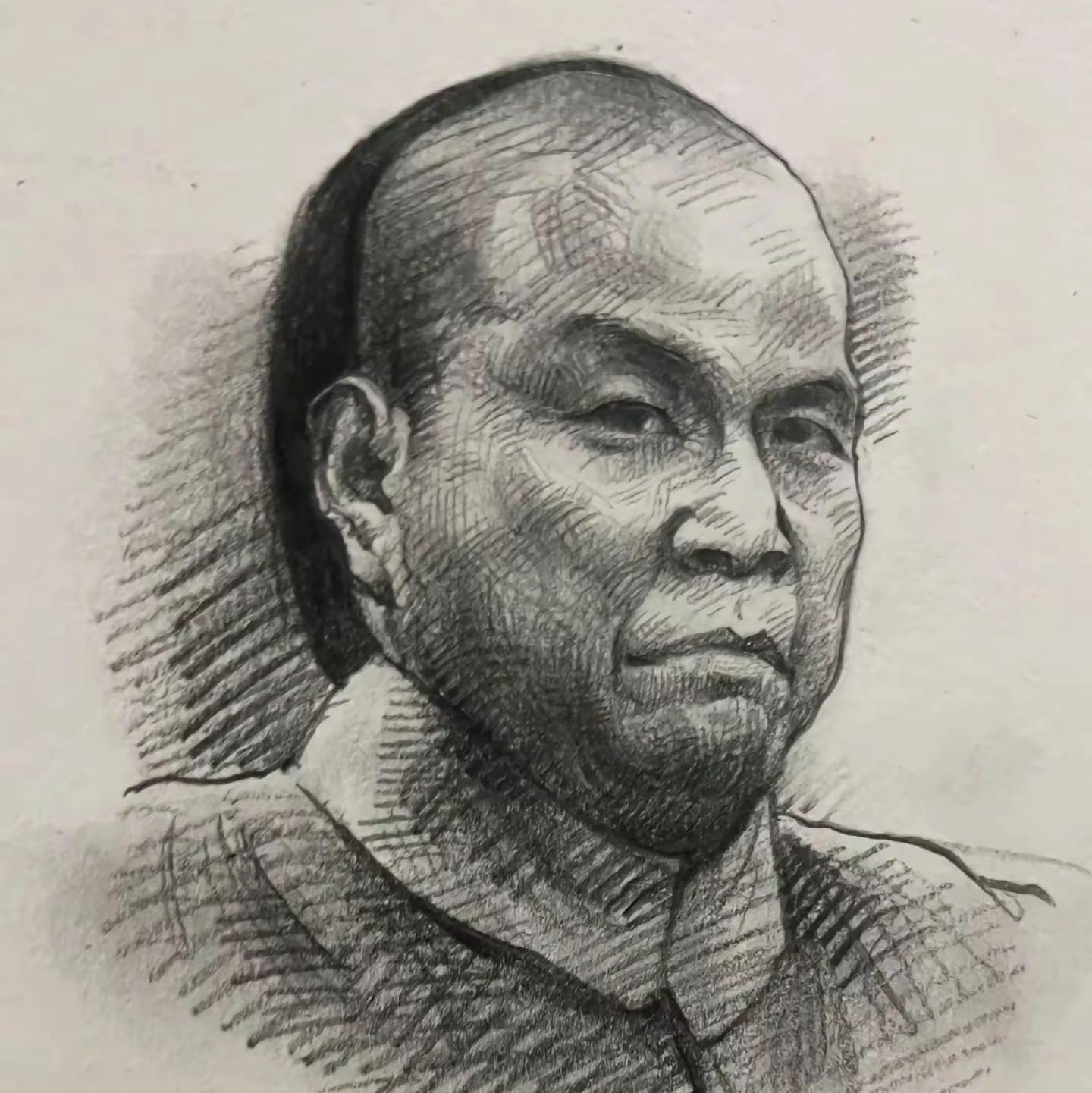

日军用汽车展示杨靖宇将军头颅

侵略者杀人如麻,其实内心里比谁都怕。展示杨靖宇不屈的头颅,不过是掩饰他们恐惧的内心而已。

都是“杨靖宇、赵尚志、陈翰章、汪亚臣……终于死了,我们安全了!”内心写照罢了。日本人狂威到极点,也胆怯到了极点。

我们无法想象,谢绝撤入苏联、称“哪怕只剩一个人,也要抗战到底”的杨靖宇,

身边战友陆续伤亡,他真的只剩一个人躲在东北漆黑如墨的大雪深山里,满身冻疮,棉鞋也跑丢了一只,光着一只脚,吃着树皮和身上的棉絮,度过了他人生中的最后一个元宵节。

我们无法想象,“不驱逐日寇就不成家”的赵尚志,

在负伤后拒绝了战友的施救,命令他们迅速携带文件返回大本营,被俘身受严刑拷打并怒骂日军,死在了人生中的最后一个除夕夜。

伪通化省警务厅厅长岸谷隆一郎这样描述杨靖宇:“虽为敌人,睹其壮烈亦为之感叹,大大的英雄!”

日本关东军《满洲共产抗日活动概况》里这样记载赵尚志:“赵一直睨视审讯官,置刀枪痛苦于不顾。显示无愧于匪中魁首之尊严,而终于往生。”

杨靖宇被日军砍下头颅,残忍解剖胃部;

赵尚志被日军锯下头颅,遗体扔松花江。

东北抗联从鼎盛时期的数万人,到抗战胜利前夕的仅存千余人,战争之残酷、英雄之光辉,可见一斑。

东北抗联的11个军里,第一军军长杨靖宇,战死;

第二军军长王德泰,战死;

第三军军长赵尚志,战死;

第四军军长李延平,战死;

第六军军长夏云杰,战死;

第七军军长陈荣久,战死;

第十军军长汪亚臣,战死。。。。。。

他们从事的,是世界反法西斯战场上持续时间最长的一场抵抗战争。他们在高山上战斗,他们在沼泽里战斗,他们在丛林里战斗……他们扎下的密营,有的要几十年后才被人们所发现。

1938年10月,以冷云为首的东北抗联8名女官兵,在指导员冷云率领下,主动吸引日伪军火力,被敌军围困河边。

在背水战至弹尽的情况下,她们面对日伪军逼降,毁掉枪支,挽臂涉入乌斯浑河,集体沉江。

她们中年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民才13岁。

“八女投江”,宁死不做亡国奴!

中共北满省委主要领导人之一、东北抗日联军创建人李兆麟,部队在密林中艰难转战的关键时刻,

为了不让自己儿子的哭声暴露整个部队的行踪,他和妻子再三思虑过后,选择了保全全军战士,这对革命以来一直坚强的夫妻俩,忍痛在雪地里丢弃了自己的亲生儿子。

正如杨靖宇将军在弥留之际所说,“我们中国人都投降了,还有中国吗?”

这就是中华民族的绵延不绝的精神所在啊。遇敌就降,逢难就躲,还组成国家干什么?还结成民族干什么?

很多人说东北民众不支持抗联,民众不抵抗没骨头云云,殊不知日军在东北实行了极为残酷的“人圈隔绝”制度,东北地广人稀,日军把散户强行迁移集中,设立电网、壕沟或高墙,以近乎集中营的方式进行管理,使民众与战士隔绝,城市又进不去,抗联艰苦卓绝也在于此。

1934年12月,日伪推出残酷镇压东北人民的《集团部落建设计划》,

汪清县闹枝沟集团部落,驻扎日伪军警30余人,村民入住后便被强行管制起来;

珲春县梨树沟集团部落的村民被强迫召集到一起;

关于“人圈”的描述:

“人圈”就是用围墙把人都围起来,只能在围墙里头住,那会儿人都得去修墙围子。不去修不行,日本鬼子就用刺刀抵着你,你要跑,就用刺刀把你挑了。”“人圈”里头没什么好房子,我们住的大房子都给拆了,哪有钱建新房?大部分人都是搭个窝棚,就是柴禾房,不挡风不遮雨的。我2个兄弟,一个哥哥,一个嫂子,一个侄女,我父亲,我母亲8口子,就住在一间柴禾房小房子里。没床,就搭一个小炕,一大家子就那么挤着住。窝棚不隔热,不挡寒,夏天热死人,冬天冻死人。也没有很多布和棉花,好多人都是一套衣服,冬天把棉花团子絮进去,就是棉衣,夏天把棉花团子掏出来,就是夏天的衣裳,很多家都这样,有套衣裳就不错了。冬天冷的时候,大家就蹲在墙根儿晒暖儿,最多的是老人和孩子。

得了疫病的小孩子,没钱治,就扔到一个地方,后来大家把死了的孩子都扔到那儿去,敞开了扔,死的人多了,活着的人就麻木了,在“人圈”里吃什么?没好东西,吃山菜、青菜、高粱、小米、轧了的谷子。女人吃稀的,男人喝稠的。还吃谷末粥,炒糠疙瘩,吃的时候很香,大便时拉不下来,就用小木棍子拨,拨下来了,还去吃谷末粥,炒糠疙瘩,总不能饿死吧。

东北民众就这样在没有正规军的抵抗下被困住了,游击队被与民众隔绝,也就愈发艰难。

东北没有全国其他战场的正规军主力,不具备发动战役或反扫荡牵制日军的能力。

没有打破“囚笼政策”的能力,仅凭游击队抵抗,而游击队又被隔绝了。

更无法发动民众、扩大队伍。

但凡有东北正规军偶尔发动一两次反扫荡或小规模战役来打破“囚笼”(参考华北),不信东北民众不会投向抗联。

尽管如此,东北民众仍然尽自己所能、仍然给予抗联支持。

不是东北民众没骨头,中国各地的民众都是一样的。

抗联在最艰难的时候,官兵们负了伤,连一条白布绷带都找不到,冰天雪地里只有撕自己身上的衣服。而医务人员的药包里,除了一点红药水,内服药就是一点鸦片。

他们本可以扔下枪举起双手,或者可以偷偷逃离部队回家,去享受不流血、不打仗的朴素“顺民”生活,

但是他们没有这样做。

他们选择了在冰天雪地、重兵合围下,在东北山林里揭下树皮,刻上:“抗联从此过,子孙不断头!”

抗联从此经过后,人民的子孙再也不会任人宰割、任人欺凌了。

耐人寻味的是,在日本永野讨伐队军官铃木的旧相册(铃木《在满纪念》)中,发现了一张照片,这是1938年10月,日军偷袭抗联一处密营,3名抗联将士冲出木屋抵抗日军,全部壮烈牺牲,日军缴获了抗联的旗帜

不屈者血染的旗帜,样式和今天的五星红旗惊人的相似。

《义勇军进行曲》里那句“把我们的血肉筑成我们新的长城!”真的一点不假。

中华民族的长城,就是他们用血肉一点点筑成的。

因为他们是不愿做奴隶的人们。

因他们而起的国歌,也将永远激励国人们从危难中起来,向胜利前进。

他们自己断了头,却让“子孙不断头”。

一年一度秋风劲,又是九一八警钟长鸣。

我仿佛看见乌斯浑河一点点淹到投江的八位抗联女战士的腿,腰,胸,头,她们一个个消失,直到最后一个人被浪花盖住,看不见了。一切归于平静。

我仿佛看见李兆麟在敌重兵合围之下,望着扔在雪地中的儿子,沉默许久,无言。转身离去,一切归于平静。

我仿佛看见冰雪之上,有着一手持双枪、衣衫褴褛而血染战袍的无头将军,在天空中怒吼:

“抗联从此过,子孙不断头!”

子孙不断头……

子孙不断头……

子孙不断头!

这些回复亮了

半身格式化

· 吉林可歌可泣的历史。直至今天,仍然有人提起东北人不抵抗的事情。我每一次都会解释,不抵抗的那个是张揽子,不是东北大众!国难当头,东北人不怕死,怕死的是那个秃子和张揽子

阿拉giaot

· 广东张二愣子一逃跑,后面的东北抗联在那里就是处于四面皆敌,他们本可以跑去苏联边界等待时机,但他们留在东北流血就是为了告诉世人,东北还有人在抗日