虎扑体育网

搜我想看

搜我想看打开APP

八零后怀旧变形金刚之中国童趣漫谈(ZT)

众所周知,变形金刚玩具始终是变形金刚文化的核心和灵魂,在中国也不例外。在80年代中后期,变形金刚被引入中国后,除了为中国孩子津津乐道的《变形金刚》动画片外,最让孩子们着迷的就是可以变成各式各样的交通工具、军用武器、飞禽猛兽的机器人玩具。可以说,由动画片和玩具构成的两大要素成为变形金刚中国文化的基石。然而,它们并不是变形金刚中国文化的全部。

当八十年代的怀旧风潮已经成为当下流行文化的一种主流,当变形金刚的各类影像产品摆满了音像店的货架,当变形金刚玩具成为眼下一些年轻人们热衷的收藏,依然还有一些非主流的变形金刚产品,静静地躺在我们家中的某个角落,记录着八十年代末的那股变形金刚热潮——它们是我们快乐童年的忠实记录者和历史见证人。围绕着变形金刚,中国衍生出许许多多的周边产品和游戏。这些周边产品和游戏以现在的眼光看,或许显得粗糙与简陋,但它们充分反映了变形金刚在中国盛极一时的情形,更是当年孩子们快乐童年的缩影。以下为大家一一简述。

当八十年代的怀旧风潮已经成为当下流行文化的一种主流,当变形金刚的各类影像产品摆满了音像店的货架,当变形金刚玩具成为眼下一些年轻人们热衷的收藏,依然还有一些非主流的变形金刚产品,静静地躺在我们家中的某个角落,记录着八十年代末的那股变形金刚热潮——它们是我们快乐童年的忠实记录者和历史见证人。围绕着变形金刚,中国衍生出许许多多的周边产品和游戏。这些周边产品和游戏以现在的眼光看,或许显得粗糙与简陋,但它们充分反映了变形金刚在中国盛极一时的情形,更是当年孩子们快乐童年的缩影。以下为大家一一简述。

贴纸:

又称不干胶。出现于80年代中期,题材五花八门,但主要以三类为主。一、港台影视歌明星题材:由于80年代,中国大陆的娱乐文化产业发展相对滞后,此时却恰逢港台影视歌的黄金时期,港台的电影电视、流行歌曲大规模的涌入内地,成为内地娱乐文化无可争议的主力军,一大批港台影视歌红星及他们推出的视听作品受到青少年的热烈追捧,于是以他们的生活照、影视剧照为主题的贴纸开始成为贴纸市场的一个主角;二、动画片题材:80年代是国内动画片市场的黄金繁荣期,不仅出现了一大批至今仍为人们树为经典的优秀国产动画片,而且一些顶级的世界动画精品也被纷纷引进,并被译制成经典的国配版本,在青少年中大受欢迎,由此也成为贴纸市场的一个主流题材;三、兵器舰船题材:80年代是中国全面走向世界、走向开放的转折时期,随着我国出版业、影视业的快速发展,使中国的军事迷、兵器迷、舰船迷的队伍迅速壮大,武器装备、军事战争成为当时的一个热门话题,从而带动了这一题材在贴纸市场上的大行其道。

在《变形金刚》动画片及其玩具尚未进入中国市场之前,各类题材的贴纸就已经在国内许多城市开始流行,购买的对象以中小学生为主消费群。当时,以香港亚洲电视台制作的《霍元甲》、无线电视台拍摄的83版《射雕英雄传》为代表的港产剧题材和以《米老鼠》、《蓝精灵》为代表的卡通片题材的贴纸很受小孩子的欢迎。但是随着《变形金刚》的强势登陆,不仅使这一局面得以彻底改观,更将贴纸在中国的流行推向一个巅峰。

以变形金刚为题材的贴纸在市场上“独占鳌头”,除了《变形金刚》动画片及玩具自身的独特魅力外,还有几个重要原因不得不提:一、变形金刚涉及人物众多,非一般动画片甚至影视剧能比。不仅如此,数百个机器人还可变形、组合,由此派生出的角色更是令人目不暇接,这些都成为贴纸取之不尽的选题源泉;此外,火爆激烈的剧情,富有冲击力的人物形象,也格外吸引小朋友们的眼球;

二、限于当时国内的影视及出版环境,虽然当年的青少年有幸观看这样一部经典的商业动画作品,但除了美版《变形金刚》的TV剧集外,变形金刚迷们很难通过其他渠道更多、更全面地了解与变形金刚相关的背景及内容,同时,由于地域经济、文化的巨大差异,很多省市播放美版《变形金刚》的进度也有着天壤之别,很多迷友对于“补天士VS惊破天”,也就是我们当年俗称的“变形金刚第二代”剧集知之甚少,于是,变形金刚贴纸则成为大家了解变形金刚的一个窗口,进而引发广大少年迷友对未知剧情的无尽猜测,甚至成为许多“民间传说”的源头;通过这些贴纸,孩子们不仅可以了解到更多的美版变形金刚的相关知识,还可对日版变形金刚三部曲来个先睹为快,这样一举多得的好事,何乐而不为呢?

原因之三:鉴于当年国内的大环境,让广大变形金刚迷友把变形金刚的起源史搞得清清楚楚显然是不可能的。当年,几乎人人都认为《变形金刚》是一部地地道道的美国作品,殊不知变形金刚的正宗发源地其实是在日本。当年,从广东等东南沿海传入内地的变形金刚贴纸的原画,除一小部分来自港台的动漫时尚刊物之外,其余很大一部分其实是源自日本方面的设定集、画册,这些出于日本动画大师、高级美术师之手的变形金刚图画不乏上乘之作,特别是在一些人物的塑造上要远比电视动画片传神和细腻得多,并且具有非常个性化的风格。汽车人第二代领袖补天士即是一个很好的例子,与美版第三季动画片中画风潦草的补天士相比,贴纸上的补天士要“神采奕奕”得多。这些都成为贴纸收藏中的精品。除此以外,日本方面为了配合漫画故事情节,设计了许多经典场面:如尚在“组装调试”中的大力神,擎天柱沙场折戟、变形金刚正邪两派“全家福”等等,这些场面所反映的故事情节与电视动画片或相吻合,或有出入,但都是动画片中从未出现过的,堪称经典一幕。这些精美的贴纸都定格成为永久的历史瞬间,成为迷友们永恒的珍贵回忆。

原因之四:变形金刚贴纸从一开始就是动画片与玩具两大主题并驾齐驱。通过贴纸,广大玩具迷过足眼瘾。要知道,当年,很多孩子因经济拮据、家长反对、地域所限等种种原因,要想如愿以偿地买到自己心仪已久的变形金刚玩具,并不是一件容易的事,不仅如此,对于部分高档的、紧俏的变形金刚玩具,身处一些经济不发达地区的迷友们甚至都无缘得见。在那个没有互联网、缺少动漫画杂志,甚至连录像机都是希罕物的年代,这些变形金刚贴纸,特别是变形金刚玩具类贴纸相对而言便成为大家搜集变形金刚相关资料的最经济的途径。

80年代后期在国内兴起的变形金刚贴纸热,与今天碟市上所引发的变形金刚热似乎如出一辙。它们的发源地几乎都来自发达的东南沿海,而它们的合法性都遭到广泛质疑。这直接导致了当年变形金刚贴纸质量上的参差不齐。加之在当年那样一个信息资源严重不对称的时代,当时的中小学生显然无法与今天造诣高深的碟友相提并论,这也给了不法的贴纸制造商以可乘之机。当年的变形金刚贴纸普遍存在的几个突出问题有:一、原封照搬:即直接将港台杂志上的《变形金刚》动画片剧照作为贴纸的来源,这些贴纸画面模糊,而且还有严重的偏色现象;二、鱼龙混杂:由于当年变形金刚在国内的强势地位,加上国内对机器人动画片常识的知之甚少,导致不少贴纸厂商将其他非变形金刚类的机器人题材也掺杂进来,如《百兽王》、《高达》、《战国魔神》(美版引入为《星球大战》)等,更有甚者,连《恐龙特急克塞号》等特摄片也频频出现在变形金刚贴画上。现在再次重温这些“大杂烩”贴纸,让人忍俊不禁。

前面提到,由于变形金刚贴纸属“非法出版物”,因此在新华书店、音像店是不可能见到的。但也正因为如此,它反而以更随意的形式出现于孩子们可能光顾的各个角落:学校门口的小卖部、体育操场的空地上、小商品批发区,凡此种种,只要有学生出现的地方,这些贴纸就无处不在。这倒也极大的方便了广大迷友的购买。

各式各样的变形金刚贴纸在版别尺寸上存在很大的差异,最大的可达25 × 15.5cm,最小的尺幅为15 × 9.5cm,介于两者之间的尺寸还有很多。在每版贴纸上,都错落有致地排列有若干枚大小不一的贴纸。为了便于交易,这些贴纸通常是以整版的形式出售的。在大多数地区,笼统地将上述两个尺幅作为“度量衡”,把各类尺幅不一的整版变形金刚贴纸统称为“大张”和“小张”,每大张的售价大约是0.6元左右,小张大约是每张0.3元(仅举一例,各地差异较大)。这个价格在当年并不是一个小数目,所以经常看到很多学生将节省下来的零花钱用于变形金刚贴纸的购买。一些极为精美、罕见的贴纸还成为大家之间彼此交换、调剂、买卖的抢手货,使人不由想起家长们当年节衣缩食去集邮的情景。

买回来的变形金刚贴纸通常用于四个方面:一是送人。赠给好友挚朋,作为友谊“非同一般”的体现。二是收藏。前面说了,变形金刚贴纸中精品比比皆是,积少成多,去粗存精,收集起来就是一本精美的变形金刚画册。三是临摹。很多迷友以其为模板,乐此不疲地描绘自己喜欢的金刚角色。四是张贴。贴纸的一大属性就是可以张贴。不少学生将自己最喜爱的人物贴纸粘贴于课本、文具盒、练习册、墙壁甚至家具上。岁月流逝,这些已经褪色的贴纸成了孩子们快乐童年的最好历史见证者。

又称不干胶。出现于80年代中期,题材五花八门,但主要以三类为主。一、港台影视歌明星题材:由于80年代,中国大陆的娱乐文化产业发展相对滞后,此时却恰逢港台影视歌的黄金时期,港台的电影电视、流行歌曲大规模的涌入内地,成为内地娱乐文化无可争议的主力军,一大批港台影视歌红星及他们推出的视听作品受到青少年的热烈追捧,于是以他们的生活照、影视剧照为主题的贴纸开始成为贴纸市场的一个主角;二、动画片题材:80年代是国内动画片市场的黄金繁荣期,不仅出现了一大批至今仍为人们树为经典的优秀国产动画片,而且一些顶级的世界动画精品也被纷纷引进,并被译制成经典的国配版本,在青少年中大受欢迎,由此也成为贴纸市场的一个主流题材;三、兵器舰船题材:80年代是中国全面走向世界、走向开放的转折时期,随着我国出版业、影视业的快速发展,使中国的军事迷、兵器迷、舰船迷的队伍迅速壮大,武器装备、军事战争成为当时的一个热门话题,从而带动了这一题材在贴纸市场上的大行其道。

在《变形金刚》动画片及其玩具尚未进入中国市场之前,各类题材的贴纸就已经在国内许多城市开始流行,购买的对象以中小学生为主消费群。当时,以香港亚洲电视台制作的《霍元甲》、无线电视台拍摄的83版《射雕英雄传》为代表的港产剧题材和以《米老鼠》、《蓝精灵》为代表的卡通片题材的贴纸很受小孩子的欢迎。但是随着《变形金刚》的强势登陆,不仅使这一局面得以彻底改观,更将贴纸在中国的流行推向一个巅峰。

以变形金刚为题材的贴纸在市场上“独占鳌头”,除了《变形金刚》动画片及玩具自身的独特魅力外,还有几个重要原因不得不提:一、变形金刚涉及人物众多,非一般动画片甚至影视剧能比。不仅如此,数百个机器人还可变形、组合,由此派生出的角色更是令人目不暇接,这些都成为贴纸取之不尽的选题源泉;此外,火爆激烈的剧情,富有冲击力的人物形象,也格外吸引小朋友们的眼球;

二、限于当时国内的影视及出版环境,虽然当年的青少年有幸观看这样一部经典的商业动画作品,但除了美版《变形金刚》的TV剧集外,变形金刚迷们很难通过其他渠道更多、更全面地了解与变形金刚相关的背景及内容,同时,由于地域经济、文化的巨大差异,很多省市播放美版《变形金刚》的进度也有着天壤之别,很多迷友对于“补天士VS惊破天”,也就是我们当年俗称的“变形金刚第二代”剧集知之甚少,于是,变形金刚贴纸则成为大家了解变形金刚的一个窗口,进而引发广大少年迷友对未知剧情的无尽猜测,甚至成为许多“民间传说”的源头;通过这些贴纸,孩子们不仅可以了解到更多的美版变形金刚的相关知识,还可对日版变形金刚三部曲来个先睹为快,这样一举多得的好事,何乐而不为呢?

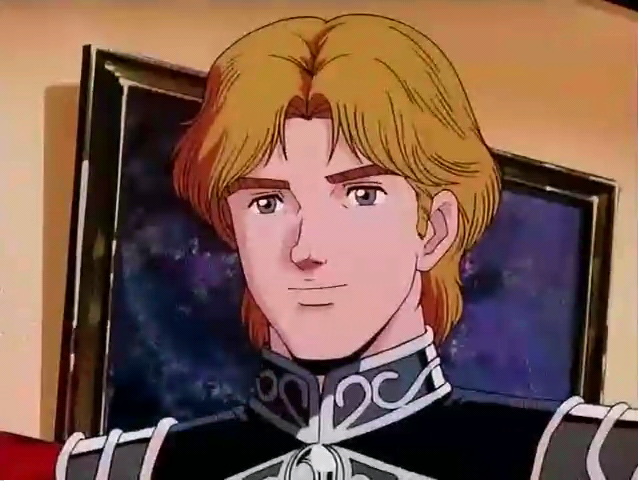

原因之三:鉴于当年国内的大环境,让广大变形金刚迷友把变形金刚的起源史搞得清清楚楚显然是不可能的。当年,几乎人人都认为《变形金刚》是一部地地道道的美国作品,殊不知变形金刚的正宗发源地其实是在日本。当年,从广东等东南沿海传入内地的变形金刚贴纸的原画,除一小部分来自港台的动漫时尚刊物之外,其余很大一部分其实是源自日本方面的设定集、画册,这些出于日本动画大师、高级美术师之手的变形金刚图画不乏上乘之作,特别是在一些人物的塑造上要远比电视动画片传神和细腻得多,并且具有非常个性化的风格。汽车人第二代领袖补天士即是一个很好的例子,与美版第三季动画片中画风潦草的补天士相比,贴纸上的补天士要“神采奕奕”得多。这些都成为贴纸收藏中的精品。除此以外,日本方面为了配合漫画故事情节,设计了许多经典场面:如尚在“组装调试”中的大力神,擎天柱沙场折戟、变形金刚正邪两派“全家福”等等,这些场面所反映的故事情节与电视动画片或相吻合,或有出入,但都是动画片中从未出现过的,堪称经典一幕。这些精美的贴纸都定格成为永久的历史瞬间,成为迷友们永恒的珍贵回忆。

原因之四:变形金刚贴纸从一开始就是动画片与玩具两大主题并驾齐驱。通过贴纸,广大玩具迷过足眼瘾。要知道,当年,很多孩子因经济拮据、家长反对、地域所限等种种原因,要想如愿以偿地买到自己心仪已久的变形金刚玩具,并不是一件容易的事,不仅如此,对于部分高档的、紧俏的变形金刚玩具,身处一些经济不发达地区的迷友们甚至都无缘得见。在那个没有互联网、缺少动漫画杂志,甚至连录像机都是希罕物的年代,这些变形金刚贴纸,特别是变形金刚玩具类贴纸相对而言便成为大家搜集变形金刚相关资料的最经济的途径。

80年代后期在国内兴起的变形金刚贴纸热,与今天碟市上所引发的变形金刚热似乎如出一辙。它们的发源地几乎都来自发达的东南沿海,而它们的合法性都遭到广泛质疑。这直接导致了当年变形金刚贴纸质量上的参差不齐。加之在当年那样一个信息资源严重不对称的时代,当时的中小学生显然无法与今天造诣高深的碟友相提并论,这也给了不法的贴纸制造商以可乘之机。当年的变形金刚贴纸普遍存在的几个突出问题有:一、原封照搬:即直接将港台杂志上的《变形金刚》动画片剧照作为贴纸的来源,这些贴纸画面模糊,而且还有严重的偏色现象;二、鱼龙混杂:由于当年变形金刚在国内的强势地位,加上国内对机器人动画片常识的知之甚少,导致不少贴纸厂商将其他非变形金刚类的机器人题材也掺杂进来,如《百兽王》、《高达》、《战国魔神》(美版引入为《星球大战》)等,更有甚者,连《恐龙特急克塞号》等特摄片也频频出现在变形金刚贴画上。现在再次重温这些“大杂烩”贴纸,让人忍俊不禁。

前面提到,由于变形金刚贴纸属“非法出版物”,因此在新华书店、音像店是不可能见到的。但也正因为如此,它反而以更随意的形式出现于孩子们可能光顾的各个角落:学校门口的小卖部、体育操场的空地上、小商品批发区,凡此种种,只要有学生出现的地方,这些贴纸就无处不在。这倒也极大的方便了广大迷友的购买。

各式各样的变形金刚贴纸在版别尺寸上存在很大的差异,最大的可达25 × 15.5cm,最小的尺幅为15 × 9.5cm,介于两者之间的尺寸还有很多。在每版贴纸上,都错落有致地排列有若干枚大小不一的贴纸。为了便于交易,这些贴纸通常是以整版的形式出售的。在大多数地区,笼统地将上述两个尺幅作为“度量衡”,把各类尺幅不一的整版变形金刚贴纸统称为“大张”和“小张”,每大张的售价大约是0.6元左右,小张大约是每张0.3元(仅举一例,各地差异较大)。这个价格在当年并不是一个小数目,所以经常看到很多学生将节省下来的零花钱用于变形金刚贴纸的购买。一些极为精美、罕见的贴纸还成为大家之间彼此交换、调剂、买卖的抢手货,使人不由想起家长们当年节衣缩食去集邮的情景。

买回来的变形金刚贴纸通常用于四个方面:一是送人。赠给好友挚朋,作为友谊“非同一般”的体现。二是收藏。前面说了,变形金刚贴纸中精品比比皆是,积少成多,去粗存精,收集起来就是一本精美的变形金刚画册。三是临摹。很多迷友以其为模板,乐此不疲地描绘自己喜欢的金刚角色。四是张贴。贴纸的一大属性就是可以张贴。不少学生将自己最喜爱的人物贴纸粘贴于课本、文具盒、练习册、墙壁甚至家具上。岁月流逝,这些已经褪色的贴纸成了孩子们快乐童年的最好历史见证者。

洋画:

在80年代变形金刚动画片及玩具最红火的时期,有两样公认的传播最广、也是影响最大的周边产品,一是贴纸,二是洋画。与前者相比,洋画不及贴纸精致美观,但它却是更具中国时代特征和气息的物件。这个土生土长的“中国造”品种,不仅是中国独有的变形金刚周边产品,而且它的游艺特性使其远远超越了观赏的范畴,成为当年最受孩子们欢迎的游戏项目之一。

洋画不似贴纸,各地叫法众多,不一而足。在上海,洋画有“香烟牌子”的叫法,在广州,洋画被称作“公仔纸”,在北京,孩子们称之为“洋画”,而在西北地区的一些城市,洋画还被称为“拍将”,非常生动形象,意即“可以用手拍打的大将”。此外,洋画还有“洋片”、“纸牌”、“游戏牌”等各种叫法,名称五花八门,形形色色。不过,尽管各地的洋画在内容上存有一定的差异,但与贴纸相比,它的尺幅却相对比较固定,从各地征集到的各式版别的洋画来看,一幅整版的洋画的尺寸十分近似,具体的长宽尺寸约为25.5 × 18CM。不仅如此,各地版式也十分相似,其中,以每一整版横排五枚洋画、纵列五枚洋画,全版共25枚洋画的版式最为常见。每张洋画的尺寸约为4 × 3CM。不过,随着变形金刚等热门题材的带动,到了80年代末,各类更具个性的多规格洋画也开始频频见于市面,恕不一一赘述。

洋画的纸质多为质地坚硬、厚实色黄的马粪纸,尤其是洋画的反面,夹杂于纸质中的草木灰依稀可见,更增加了其“中国土特产”的气质。当然,从另一个方面来看,也正是如此粗糙的纸质才确保了洋画在游戏中禁得住孩子们的反复“蹂躏与摔打”。洋画的起源不可考,80年代初期已经成为一种经济便捷、流传甚广的游艺项目。最初的洋画,题材多以“封神榜”等神话人物为主要来源,神仙鬼怪是这一时期洋画上的“座上客”。在每张洋画相对应的背面,印有该人物的性格特征或法力等级,寥寥数语,倒也形象生动。

洋画与贴纸有许多相似之处:一,多为非法出版物;二,售卖渠道也与贴纸相似,多见于学校周边,小商品批发集散地;三,购买对象也多为中小学生。但与贴画的最大不同之处在于,大多数学生购买洋画的主要用途在于游戏,而非观赏收藏。游戏性可以说是洋画的第一特性。各地关于洋画的玩法多种多样,有的甚至差异极大,但基本上还是有“规律”可循的。游戏规则很简单:首先是将买回来的整版(套)洋画,依线剪下,按照每张洋画背面标有的序列号进行“英雄排座次”;“开赌”时,找一平坦之处,桌子,水泥台子均可。双方同时亮出自己的牌面,数量不限,根据先排序后数量的原则决定“首赌权”。进行时,将双方所有的纸牌排成一行,获得首赌权者用单掌拍击纸牌,凡有纸牌翻转的则归拍击者所有,并可继续拍击,直至无纸牌翻转为止。之后另一人如法炮制,二人轮流拍击,直至台面上纸牌用尽。随后即可进行新一局的游戏。

在变形金刚风靡神州之前,洋画已经是一项在中小学生中较为普及的游艺活动,因其成本相对低廉、游戏规则简单、不受时空局限而得以迅速流行。可以说,变形金刚在国内的兴起对洋画热的急剧升温无疑是起到了推波助澜的作用。遥想当年,变形金刚洋画的“赌场”遍及小巷胡同的角角落落。走廊楼梯上、乒乓球台上、食堂餐桌上,拍击声此起彼伏,吆喝声震耳欲聋。小学生豪赌狂押,不亦乐乎,令家长为之震惊,令老师为之色变,成为当时一道“靓丽”的风景。按照家长老师的逻辑,洋画是购买所得,在游戏中或失或得,属于变相赌博,自然在严加禁止之列。因此,当时玩洋画通常会与“不求上进”、“不思进取”、“玩物丧志”相挂钩。不过,尽管此项游戏从一开始就受到家长和学校的百般限制和阻拦,但师长的种种禁令举措收效甚微,大家仍然是乐此不疲。

说变形金刚将洋画在国内的发展推向了一个高潮,绝非夸张之词。这不仅仅表现在为以变形金刚为题材的洋画版式多、数量大、游戏参与人数多,热度持续时间长,更表现在其玩法不断翻新,规格不断升级。先说玩法。起初,洋画的游戏规则十分简单,用手将洋画从“正面”拍成“反面”,即告胜出。而到了人人玩洋画的变形金刚时代,这样的玩法显然过于老套,也不够刺激。于是在洋画的玩法上,难度陡然提升。前面说了,各地均有各自独特的游戏规则,这里仅仅是选取几种比较有代表的玩法:

【正 拍】将洋画的正面朝上,反面朝下,用手拍打,使正面翻转向下者为胜,否则拍击权即转交对方。

【反 拍】将洋画的正面朝下,反面朝上,用手拍打,使正面重又向上者为胜,否则拍击权即转交对方。

【双 翻】一次拍打导致两张洋画同时翻转者获胜,如只有一张洋画翻转,则视为失败。拍击权即转交对方。

【一条龙】又叫“清一色”,拍打者必须依次将台面上所有洋画“拍反”,否则则视为失败。拍击权即转交对方。

【满堂红】又叫“过三关”,限定游戏参与者每人每次只能出一或两张洋画,拍击者需将台面上所有的洋画“拍反”,然后再将这些已翻转的洋画全部“拍正”,此后,还需挥手扇风,利用气流之力将洋画“掀翻”,连续通过三关者,方可赢得台面全部洋画。

再说规格。在变形金刚之前的洋画,通常是整套洋画均可使用,无非是牌面大小有差别罢了,但自从洋画进入“变形金刚时代”,这一沿袭多年的“陈规”被打破。在这期间,随着洋画游戏的不断升温,逐渐形成了只玩“前两排”的不成文规定,即除了版面上前两横行的十张洋画外,其余洋画不再纳入游戏之列。之后更发展只玩“第一排”的“恶劣风气”。到了最后,竟然发展到非博派、狂派标志不玩的地步,令人咋舌。这意味着花费不菲买来的整套洋画中,除两张“标志牌”外,其余23张洋画刚买回来就已无“用武之地”,只能待字闺中了。

另一个令人记忆犹新的奇特现象不得不提。在变形金刚洋画渐入高潮之时,出现了一种新式的变形金刚洋画,其最突出的特征是在整套洋画中,除两张标志牌外,还有一张由美国孩之宝标志、博派标志、狂派标志组成的洋画,有一些地方称之为“组合标志”。“组合标志”的问世,将变形金刚洋画界的“拜金主义”推向一个无以复加的地步。

因为在此前的游戏中,通常以博派、狂派标志为最大“面值”,同时还有一个约定俗成的换算公式,次序相邻的两张洋画相比,前者的“威力”相当于后者的两倍。举个简单的例子,一张博派标志的洋画相当于两张狂派标志的洋画。而在组合标志的洋画背面赫然印着“可调20张”的字样,这意味着一张“组合标志”的威力可与20张“博派标志”相匹敌!虽然在实际游戏中,这张所谓的组合标志并不具有与20张博派标志抗衡的效用,但它无穷的威力使其成为当年最受追捧的“明星洋画”。不法商贩看到带有组合标志的洋画比其他版别的洋画好卖,于是纷纷加入印制“组合标志”的行列,并将其威力提升至“可调50”、可调“1000”乃至更大的程度,但殊不知,这与“物以稀为贵”的市场规律恰恰是背道而驰,很快,“组合标志热”便过去了。

还有一点需要指出的是,近些年关于港译版与上译版的纷争不断,事实上,此类纷争忽略了一个事实:那就是过于强调地域和年代对于此问题的影响。从变形金刚贴纸、特别是洋画上的文字说明可知,早在日版金刚三部曲进入中国大陆之前,有关“博派”、“狂派”、“洛迪民”、“格威龙”等港译称呼已经频繁见诸于各种变形金刚周边产品,并为大家所广泛使用,尤其是“博派”与“狂派”的称谓与“汽车人”、“霸天虎”等译法均已深入人心。尽管上译版变形金刚是经典之作是一个不争的事实,更得到了除华南地区之外的全国迷友的一致推崇,但有关“博派、狂派之说是近几年才开始流行”的说法则与事实是明显不符的。

今天,我们可以作一大胆的假设,如果世上再出现一部家喻户晓、万人空巷的战斗性动画片,恐怕它将会在第一时间内被引入电玩游戏中,成为令软件开发商、游戏运营商、电玩发烧友皆大欢喜的热门游戏。但在那个年代,电视上博派、狂派激烈厮杀、武力相向的场面则是被孩子们以洋画这样一种极富童趣、极具童真的形式所演绎,也许,这样一种没有任何科技含量、也没有声光电特效的游戏在今天中小学生的眼里已经没有了位置,但它却是一个时代的标志,它见证了变形金刚在中国大地的繁荣昌盛,也见证了当年变形金刚给孩子们带来的想象空间和无穷快乐。

小人书与画刊:

变形金刚小人书和画册有多个不同的版本,首先按纸张规格分为小开本和大开本,小开本又称为小人书,尺寸一般为64开,而大开本的画册通常为787 X 1092毫米、印张数为1或1又1/8。后者比前者的优势在于画面大、清晰,当然成本也高,价格相对于小人书要贵一些。其次按着色和印刷又分为黑白和彩色两种。最后按内容分为电视截图影印版本和手工绘制两种。当时大家见到的各种变形金刚画册的绘画水平参差不齐,其中在众多手绘作品中,中国电影出版社出版发行的《变形金刚》一至六册艺术价值较高,再加上上译提供的文稿,因此无论是从美学角度上还是从文字的精准性上讲,都是颇令人称道的。从画面上分析,大部分作品先是参考了变形金刚动画片,然后再截图进行制图作业。不过,有些过于偷懒的画法,往往会将读者引入一个错误或歪曲的变形金刚故事线索中,加之版幅的限量,简单的故事画面根本不可能较为完整的表达出真正的内涵,这些都是让人深为遗憾的。

到了变形金刚在国内大兴其道的后期,滥竽充数、鱼龙混杂的变形金刚书籍“副产品”更多。最流行的一种手法是将当时其他热门的动漫人物与变形金刚混杂在一起,如阿童木、三目童子等,频频被作为这一题材的主角与变形金刚们拳脚相向,不仅如此,本土的卡通人物,如孙悟空、葫芦娃也赫然在列。一本《葫芦娃大战变形金刚》的画报居然在很短的时间内就遍布祖国大江南北,让人大跌眼镜。在这一类书中,虽然不乏一些巧妙的艺术嫁接与合理的想象创作,但大多粗制滥造,画风拙劣,内容空洞。当年民间的小书摊上,此类书花花绿绿,满眼都是,可说是大煞风景。但请不要嘲笑历史。在当年那样一个物质和精神生活都还相对匮乏的淳朴社会氛围中,这些作品还是带给我们无限的快乐。从另一个方面来说,它们也见证了变形金刚在中国曾有的辉煌-----凡是和变形金刚沾了边儿的东西都成了畅销货,那个时候,孩子们可能还不懂“爱屋及乌”这个词,却一直在执著地以自己的行动充分诠释着它的内涵。

与这些相比,最令人惋惜的是如今流传下来的变形金刚小人书和画册已是凤毛麟角了。书籍作为变形金刚附属品的形式挤进人们的视野是一种冒险。尤其是在八十年代的末期,电视和游戏机的大行其道,在很大程度上挤占了小人书和画刊的消费市场。到了今天,变形金刚影音电子产品已经完全颠覆了其小人书和画册的市场,将它们自然无情地淘汰了。如今在国内的旧货市场上,变形金刚小人书和画刊已经难觅其踪,它们的昔日旧影似乎完全淡出人们视线,变得无声无息了。变形金刚的小人书与画刊已经成为历史,但在国内变形金刚的发展道路上,它们的历史研究价值却不容质疑。

磁带:

磁带作为一种有声产品,在二十世纪最后二十年占据着音像市场的绝大部分份额,就是在那种潮流的推动下,变形金刚磁带先于影像制品登上了历史舞台。它比小人书和画刊来得直接,来得干脆。当许多人能在录音机上听到那熟悉并堪称经典的上译变形金刚配音时,那种激动的心情是很难用言语来表达的。当年的变形金刚磁带,封面绘制依然沿袭着手工绘画的传统,看似简略的画风却带给人们别样的感受。然而比较有趣的是,这些磁带上的图样与变形金刚画刊上的如出一辙,这可能是当时大家著作权意识还比较弱的缘故吧,呵呵。不过,磁带本身的音质完全可以弥补封面带给大家的缺憾,再加上合理的使用与保护,它可以保存得更长久些。

与前面提到的贴纸、洋画、小人书不同,变形金刚磁带大多是正规出版社出的合法音像制品,(尽管后期也出现了一些“南郭先生”)。最早上市的一批变形金刚正版磁带并不是简单地将电视音轨提取出来,合成磁带。不少当年参加变形金刚动画片配音工作的原班人马都参与到变形金刚磁带的制作中来,为之付出不少心血。恰到好处的剪辑配上播音界的老前辈陈醇老师那浑厚而富有磁性的旁白,至今让人难以忘怀,难怪不少磁带的名称干脆就叫《变形金刚广播剧》。想想当年老一辈电视工作者的尽职尽责与一丝不苟,着实让人感动。另一个比较有趣的事是:当年的《变形金刚》动画片在国内公映时,上海台原封不动地保留了原版英文主题曲。但在变形金刚的磁带里,我们却听到了经过重新演绎的国语版变形金刚主题曲,这也使这些磁带成为变形中国文化的一个重要研究资料。

比起现在的变形金刚VCD和DVD,磁带或许要逊色许多,但无论从哪个方面讲,它都是变形金刚文化不可忽视的重要组成部分。最有意思的是,虽然家长对变形金刚玩具、动画片、洋画、贴纸等都过多过少地都存在着一些抵触情绪,但对于变形金刚磁带,倒显得较为宽容。在磁带里,没有了在家长看来“打打杀杀”的所谓暴力场面,又增添了“孙敬修式”绘声绘色的讲述,娓娓到来的故事让家长实在找不出强加干涉的理由。连不少对机器人不太感冒的小女孩也成为这些“广播剧”的忠实听众,足见这些磁带的魅力所在。显然我们是幸福的,在这个怀旧的年代,变形金刚磁带也许已经没有了它存在的实际价值,但那让人值得回味一辈子的动人声音,将永远回荡在人们耳际,久久不会消逝。

手工纸模:

各种平面的周边产品远不能满足孩子们心中对于拥有变形机器人的渴望,于是,当时的市面上出现了国人自行设计的纸制变形金刚手工模型。几张纸,一把剪刀,一瓶胶水,一点耐心,这样,即使没机会玩到正版玩具的孩子们也可以拥有属于自己的可变形机器人了。由于市场定位准确,设计精美,价格公道,童叟无欺,这个系列在市场上很受欢迎。

原连载于变形金刚中国联盟 作者:阿福

磁带作为一种有声产品,在二十世纪最后二十年占据着音像市场的绝大部分份额,就是在那种潮流的推动下,变形金刚磁带先于影像制品登上了历史舞台。它比小人书和画刊来得直接,来得干脆。当许多人能在录音机上听到那熟悉并堪称经典的上译变形金刚配音时,那种激动的心情是很难用言语来表达的。当年的变形金刚磁带,封面绘制依然沿袭着手工绘画的传统,看似简略的画风却带给人们别样的感受。然而比较有趣的是,这些磁带上的图样与变形金刚画刊上的如出一辙,这可能是当时大家著作权意识还比较弱的缘故吧,呵呵。不过,磁带本身的音质完全可以弥补封面带给大家的缺憾,再加上合理的使用与保护,它可以保存得更长久些。

与前面提到的贴纸、洋画、小人书不同,变形金刚磁带大多是正规出版社出的合法音像制品,(尽管后期也出现了一些“南郭先生”)。最早上市的一批变形金刚正版磁带并不是简单地将电视音轨提取出来,合成磁带。不少当年参加变形金刚动画片配音工作的原班人马都参与到变形金刚磁带的制作中来,为之付出不少心血。恰到好处的剪辑配上播音界的老前辈陈醇老师那浑厚而富有磁性的旁白,至今让人难以忘怀,难怪不少磁带的名称干脆就叫《变形金刚广播剧》。想想当年老一辈电视工作者的尽职尽责与一丝不苟,着实让人感动。另一个比较有趣的事是:当年的《变形金刚》动画片在国内公映时,上海台原封不动地保留了原版英文主题曲。但在变形金刚的磁带里,我们却听到了经过重新演绎的国语版变形金刚主题曲,这也使这些磁带成为变形中国文化的一个重要研究资料。

比起现在的变形金刚VCD和DVD,磁带或许要逊色许多,但无论从哪个方面讲,它都是变形金刚文化不可忽视的重要组成部分。最有意思的是,虽然家长对变形金刚玩具、动画片、洋画、贴纸等都过多过少地都存在着一些抵触情绪,但对于变形金刚磁带,倒显得较为宽容。在磁带里,没有了在家长看来“打打杀杀”的所谓暴力场面,又增添了“孙敬修式”绘声绘色的讲述,娓娓到来的故事让家长实在找不出强加干涉的理由。连不少对机器人不太感冒的小女孩也成为这些“广播剧”的忠实听众,足见这些磁带的魅力所在。显然我们是幸福的,在这个怀旧的年代,变形金刚磁带也许已经没有了它存在的实际价值,但那让人值得回味一辈子的动人声音,将永远回荡在人们耳际,久久不会消逝。

手工纸模:

各种平面的周边产品远不能满足孩子们心中对于拥有变形机器人的渴望,于是,当时的市面上出现了国人自行设计的纸制变形金刚手工模型。几张纸,一把剪刀,一瓶胶水,一点耐心,这样,即使没机会玩到正版玩具的孩子们也可以拥有属于自己的可变形机器人了。由于市场定位准确,设计精美,价格公道,童叟无欺,这个系列在市场上很受欢迎。

当时比较常见的有擎天柱、红蜘蛛、声波、威震天等。笔者拥有的是红蜘蛛,所以,这里就着重向大家介绍这一款吧。这个手工模型的设计可以说是相当巧妙的,无论是人形还是飞机形态都非常棒。变形方法与原版玩具完全不同,在变形难度和制作简易度上达到了很好的平衡点。可以看出设计者是根据动画片里红蜘蛛的变形方式来设计本作品的。这款红蜘蛛的手工模型的变形方法为:将胳膊收到体侧,双腿缩进身体,展开翅膀,在头上套上飞机头。由人变形成飞机也不再是“趴下”而是“躺下”,这样设计的目的可能是为了让飞机形态显得更加丰富,更有立体感。

人物的脸部设计也充分体现了中国人民擅长写意的特点,只求神似,不求形肖。尽管这款红蜘蛛的面容与动画形象及玩具形象都大不相同,但是却准确抓住了红蜘蛛的神态的突出特征,让人一望便知此为何许人也。这也是当时国产原创变形金刚产品的特点之一。

可能是出于版权方面的考虑,在手工的说明中并没有说明这个系列是变形金刚,而是叫“变形机器人”,很好的打了个擦边球,可谓版权意识超前啊,哈哈。但是当时的人们并不能理解,孩子们总是以为出版者不知道这是变形金刚,常常对这一点颇有微词。

手工纸制的变形金刚模型极大地开拓了大家的思路,于是当时有很多小朋友都开始根据这个系列的设计理念,动手打造起自己心目中的变形金刚来。近年来有不少迷友在网上发表了自己当年及现在的DIY作品,很多还是出于原创。这些DIY作品的精巧别致令人啧啧称奇。甚至有些朋友受此影响对美工设计产生了浓厚兴趣,引导了自己未来的人生轨迹。我想,变形金刚纸手工模型在这一点上的历史功绩上是不可抹杀的吧。

杂项(拼图/谜语/明信片/游戏牌/文具盒/胸牌/手绢):

小时候,变形金刚类的东东实在是太多了,商家的手法以现在的眼光来看,也够拙劣的,想方设法在各类产品中加入变形金刚的元素,以套取家长紧巴巴的工资,哈哈。因此这些产品的质量良莠不齐也就不足为奇了。但十多年过去了,这些产品现在都成了可供玩味的“童年文物”了。当时国外官方发行的周边产品在国内很少出现,国内售卖的周边产品大多出自国人的设计,有一些即便在当时也并不多见,而能保留至今的更是寥寥无几。下面再放出一些迷友的变形金刚怀旧收藏品,让我们来对童年的幸福时光来一次小小的检阅吧。

拼 图(还能保持得如此之新,足此收藏者是个有心人呀)

谜 语(如此寓教于乐,也算是用心良苦吧,不过夹杂了不少非金刚类的机器人)

明信片(变形金刚真是无孔不入呀,呵呵)

游戏牌(尽可能的与变形金刚沾边,似乎是不少厂家的一种策略)

文具盒(无语,有这个东东的哥们儿实在是太强了)

胸 牌(当年还有这种东东啊,擦汗中。。。。。。)

手 绢(好脏啊,不过越脏可能越有价值,都是历史痕迹的说,嘿嘿)

后 记

在物资和信息相对匮乏的八十年代,任何新奇有趣的事物总是能形成一股全国风靡的潮流,变形金刚在那个时代一登陆中国,立刻便成为几年内孩子们的最爱。不管是中学生还是小学生,几乎每个孩子都渴望着拥有几套和电视里一样的变形金刚玩具。正版玩具的价格实在是过于昂贵了,对于当时的孩子们来说,能拥有个别的几个已经是一件很幸福的事了。于是,我国劳动人民的聪明才智和无穷想象力在这种环境下开始充分发挥出来了:各类价格低廉的变形金刚周边产品如雨后春笋般纷纷冒了出来,极大地填补了市场的空白,孩子们通过拥有这些物品来弥补买不起变形金刚玩具所引起的心理缺失。其实,变形金刚对我们的诱惑是永无止境的,就算已经有了很多正版玩具,那些各色各样的周边产品也足以打动每个热切的心。

过去的已经过去。即使这些童趣收藏仍然完好如初,恐怕也未必能成为眼下孩子们的新宠。对于我们这些过了二十,甚至过了三十的人来说,这些东西也只能是用来回味回味了。不过,作为一份美好的情感,值得我们永远珍藏。。。。。。

原连载于变形金刚中国联盟 作者:阿福

发布于上海阅读 40730

全部回复

happyllp

· 北京看着真亲切!那几盘磁带我还买过来的。

亮了(1)

回复

hoholzl

· 广东太强大了。。。老家伙们的回忆啊~ 下面这个笔盒,我当年也用过啊。。。。。。泪流满面~

亮了(51)

查看回复(1)

回复